4月4日15:00,孙本文社会学论坛第213期在必威·BETWAY324室顺利举行。作为牛津大学哲学博士,现任职于香港中文大学的Christian Greiffenhagen教授为大家带来题为“在操作控制室中解决问题:要求、指令和指南”(Dealing with Troubles in a Performative Control Room: Requests,Instructions,and Directions )的精彩讲座。本次讲座由必威betway平台杨德睿教授主持,周培勤教授出席并进行点评。  Christian教授首先对自己的学科背景进行简单介绍,他曾先后学习数学、哲学,并于牛津大学获得哲学博士学位,此外,他还曾于1996年在必威betway平台学习过一年中文。紧接着,Christian教授简单介绍了自己的研究领域。他的研究非常关注对科技的社会维度的理解。他开展了大量影像基础的民族志研究,这种研究渗透着常人方法论(ethnomethodology)和对话分析(conversation analysis),从而使人们藉以组织工作的资源和方法变得可见。简而言之,他的研究主要集中于两个领域:首先是科学和技术研究(STS)领域,在这个领域他进行了一个关于专业数学科研实践的开创性研究和一个实践中的质性的社会学推理研究。第二是人机互动领域,在这个领域中他的研究涉及‘Kar2ouche’的研发和设计(‘Kar2ouche’是作为牛津因特尔教育计划(Oxford-Intel education initiative)的一部分的创新型教育软件),以及一项有关公共Wi-Fi接入服务的跨学科项目,还有冲击伤理论(Blast Theory)的混合现实游戏“ I’d Hide You”的民族志研究。

Christian教授首先对自己的学科背景进行简单介绍,他曾先后学习数学、哲学,并于牛津大学获得哲学博士学位,此外,他还曾于1996年在必威betway平台学习过一年中文。紧接着,Christian教授简单介绍了自己的研究领域。他的研究非常关注对科技的社会维度的理解。他开展了大量影像基础的民族志研究,这种研究渗透着常人方法论(ethnomethodology)和对话分析(conversation analysis),从而使人们藉以组织工作的资源和方法变得可见。简而言之,他的研究主要集中于两个领域:首先是科学和技术研究(STS)领域,在这个领域他进行了一个关于专业数学科研实践的开创性研究和一个实践中的质性的社会学推理研究。第二是人机互动领域,在这个领域中他的研究涉及‘Kar2ouche’的研发和设计(‘Kar2ouche’是作为牛津因特尔教育计划(Oxford-Intel education initiative)的一部分的创新型教育软件),以及一项有关公共Wi-Fi接入服务的跨学科项目,还有冲击伤理论(Blast Theory)的混合现实游戏“ I’d Hide You”的民族志研究。

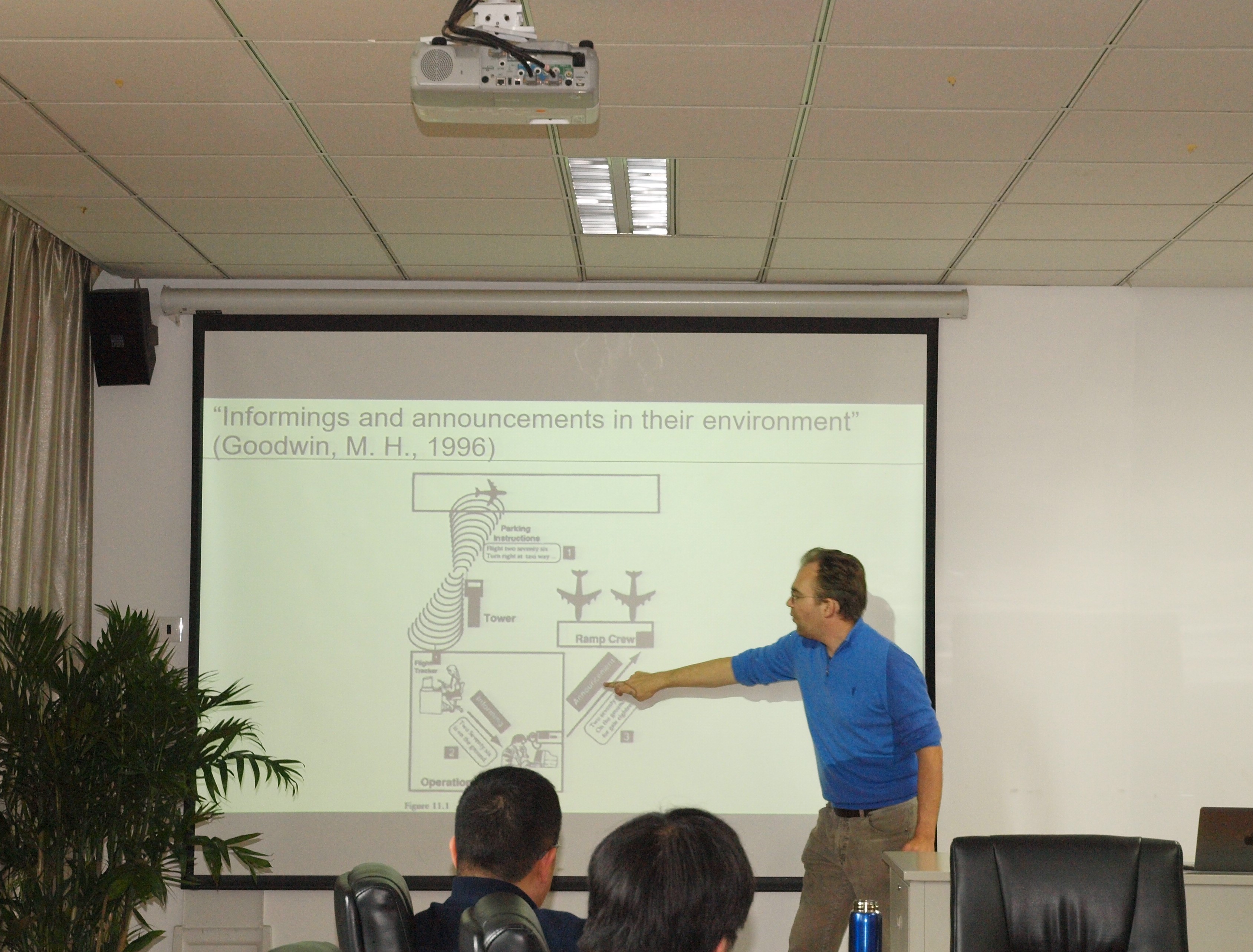

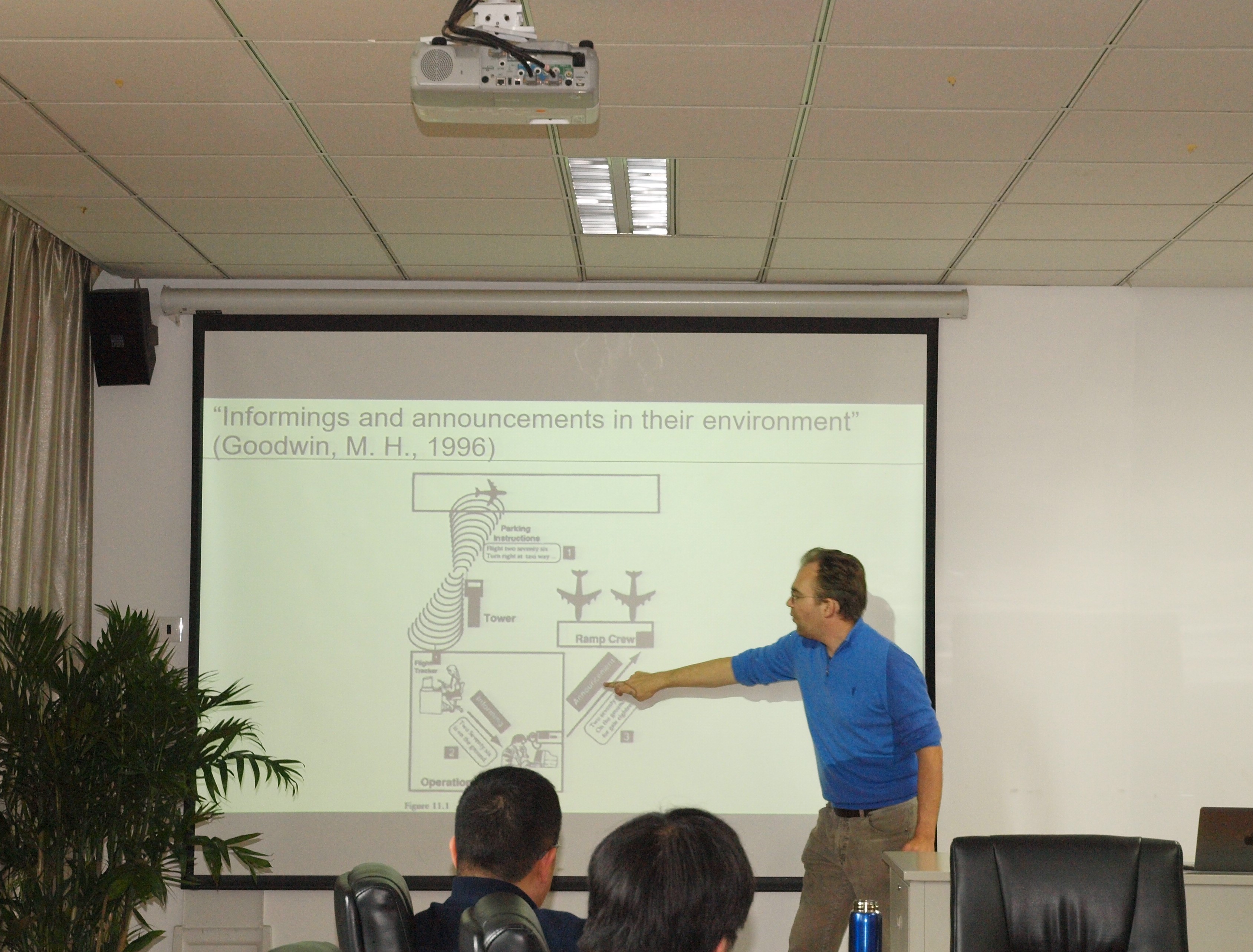

在此基础上,Christian教授重点通过“I hide You”的例子说明他的研究旨趣。他指出,人们的日常生活中的沟通和社会行动具有“索引性”,并且人们在不同场合不断修缮(repair)自己的言行,可见,言语在互动中起到了多么重要的作用。基于加芬克尔(Harold Garfinkel)的常人方法论(ethnomethodology)和对话分析(conversation analysis),Christian教授设计了一个相对理想的室内-街头拍摄互动实验(video analysis and workplace studies),目的是观察互动中的人们如何通过语言解决问题(spotting and dealing with trouble)。整个实验分为室内(control room)与室外(undergrounds and ground operations in an airport),至少七名人员参与完成实验,三位室外操作者(runner/performer)、三位控制室内观控者(director/stage manager)、一位总控制人员(monitor,唯一能对三位室外操作者通话的人),参与实验的志愿者皆经过训练,共同演绎(rehearsal)实验。实验类似“捉迷藏”,三位室外操作者一边摄像一边在不同的街区走动,各自躲避进入其他操作者的拍摄范围内,一旦发现拍到了其他室外操作者则立即按下快门,手捧摄像机、身配耳麦,携带手机,远程将画面和与声音实时传送至观测室的电脑(3台),观测室三位观控者分别观测三位室外操作者的拍摄,本着确保实验完整有序进行的目的给予室外操作者远程提示(reminder)或指令(announcement),例如“乔丹妮的麦克风掉了”、“你可以蹲下来一点”、“天黑了,你(的录像)开始出现马赛克了,你可以慢一点”、“你没有按下快门”、“你可以蹲一点吗”等讯息,室外操作者依据耳机的提示做出反应(或蹲下,或慢性,或躲避,或走进人群等),循环往复。这个过程主要用于探究自我与他人的互动(比如要求“more faces”,操作者均走入人群,却没有把摄像头反转对着自己)和话语的时效性,能够展现出这样的互动“潜规则”:不同场域人们通过不同的话语(对指令性话语多用于要求客体立即调整行为,建议性或鼓励性的话语多用于对客体未来行为的调整或者委婉建议)进行互动(build conversations)。这个实验的创新在于通过影像研究画面之外的互动,对于微观社会学的研究是一个新的尝试。

在交流和问答环节,杨德睿教授和周培勤教授以及在座的学生均对Christian教授的讲演内容提出了一些疑问和观点。其中,杨德睿教授认为Christian教授采用大量影像资料呈现研究结果的方法对人类学的民族志研究是一个很好的示范;周培勤教授则和Christian教授探讨了他的这种研究思路究竟是理论还是方法的问题;现场的同学则对Christian教授的实验操作中的一些主观影响因素很感兴趣,比如个人情绪在实验中的影响。本次讲座给广大师生引介了一种新的研究视野,并在大家的积极探讨之中获得圆满成功。

在此基础上,Christian教授重点通过“I hide You”的例子说明他的研究旨趣。他指出,人们的日常生活中的沟通和社会行动具有“索引性”,并且人们在不同场合不断修缮(repair)自己的言行,可见,言语在互动中起到了多么重要的作用。基于加芬克尔(Harold Garfinkel)的常人方法论(ethnomethodology)和对话分析(conversation analysis),Christian教授设计了一个相对理想的室内-街头拍摄互动实验(video analysis and workplace studies),目的是观察互动中的人们如何通过语言解决问题(spotting and dealing with trouble)。整个实验分为室内(control room)与室外(undergrounds and ground operations in an airport),至少七名人员参与完成实验,三位室外操作者(runner/performer)、三位控制室内观控者(director/stage manager)、一位总控制人员(monitor,唯一能对三位室外操作者通话的人),参与实验的志愿者皆经过训练,共同演绎(rehearsal)实验。实验类似“捉迷藏”,三位室外操作者一边摄像一边在不同的街区走动,各自躲避进入其他操作者的拍摄范围内,一旦发现拍到了其他室外操作者则立即按下快门,手捧摄像机、身配耳麦,携带手机,远程将画面和与声音实时传送至观测室的电脑(3台),观测室三位观控者分别观测三位室外操作者的拍摄,本着确保实验完整有序进行的目的给予室外操作者远程提示(reminder)或指令(announcement),例如“乔丹妮的麦克风掉了”、“你可以蹲下来一点”、“天黑了,你(的录像)开始出现马赛克了,你可以慢一点”、“你没有按下快门”、“你可以蹲一点吗”等讯息,室外操作者依据耳机的提示做出反应(或蹲下,或慢性,或躲避,或走进人群等),循环往复。这个过程主要用于探究自我与他人的互动(比如要求“more faces”,操作者均走入人群,却没有把摄像头反转对着自己)和话语的时效性,能够展现出这样的互动“潜规则”:不同场域人们通过不同的话语(对指令性话语多用于要求客体立即调整行为,建议性或鼓励性的话语多用于对客体未来行为的调整或者委婉建议)进行互动(build conversations)。这个实验的创新在于通过影像研究画面之外的互动,对于微观社会学的研究是一个新的尝试。

在交流和问答环节,杨德睿教授和周培勤教授以及在座的学生均对Christian教授的讲演内容提出了一些疑问和观点。其中,杨德睿教授认为Christian教授采用大量影像资料呈现研究结果的方法对人类学的民族志研究是一个很好的示范;周培勤教授则和Christian教授探讨了他的这种研究思路究竟是理论还是方法的问题;现场的同学则对Christian教授的实验操作中的一些主观影响因素很感兴趣,比如个人情绪在实验中的影响。本次讲座给广大师生引介了一种新的研究视野,并在大家的积极探讨之中获得圆满成功。

图:李普娟

文:杨秋月易璇

文:杨秋月易璇